2回目の収穫期だ。得られる資金は少ないものの、それでも貴重な資金であることには間違いない。

雑賀衆は三の港を持ち、三十の交易船を持つ。

雑賀衆の資金源は交易によって得られる部分が特に大きい。

豊富な資金で銃を大量に生産することも可能だ。

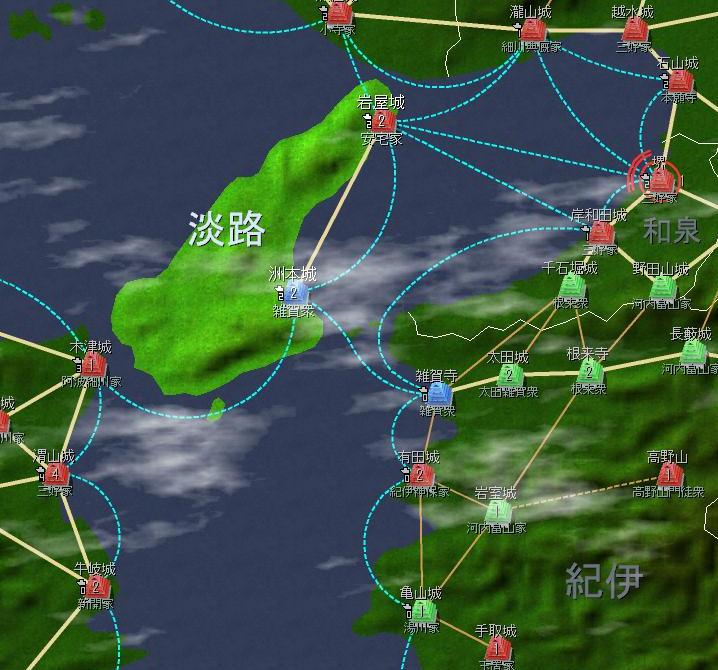

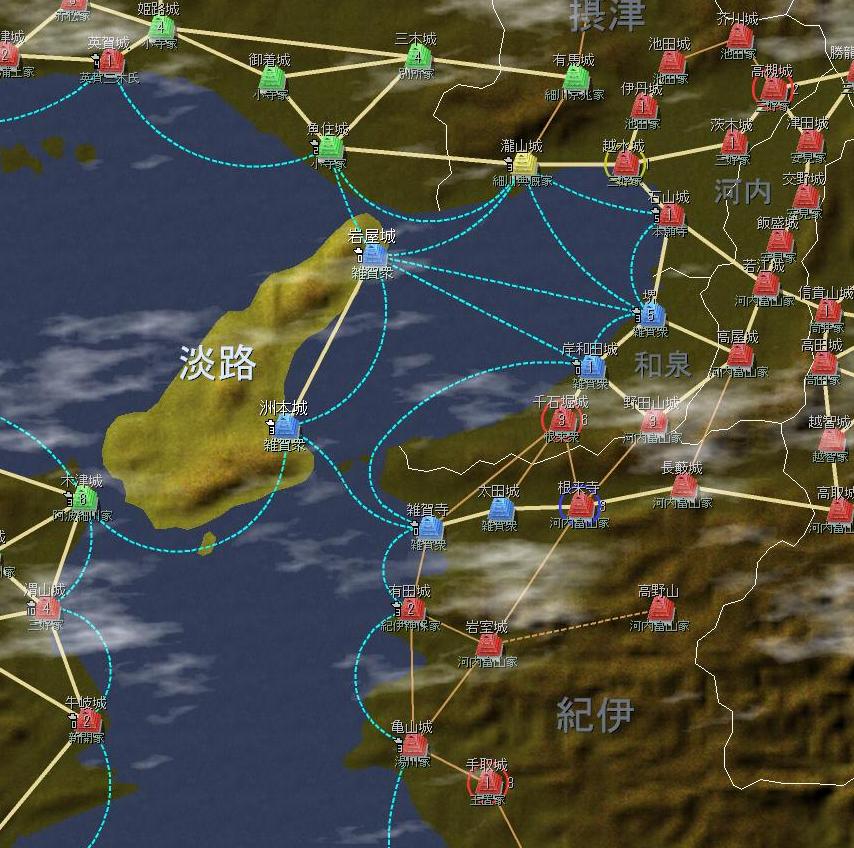

さて、淡路を北上し岩屋城を落としたものの武将数の少なさに悩まされる。

そのため滅びそうな大名家と同盟し、人材の獲得を試みた。

結果、7人の武将が落ち延びて来て、計9人の武将を持つ大名家となった。

武将が9人もいることはとても大きい。

何しろ武将ごとに兵数と鉄砲を調整し、釣りだし作戦に使えるからだ。

岸和田城の守備兵を釣りだしで150人程に減らし、約3000の軍で攻め入った。

城が落ちるのも時間の問題だろう。

なお、堺に本願寺が侵攻している。

運が良ければ漁夫の利となろう。

| 1552年9月 |

大和に侵攻し勢力を拡大する河内畠山家。いずれ戦う相手ではある。

|

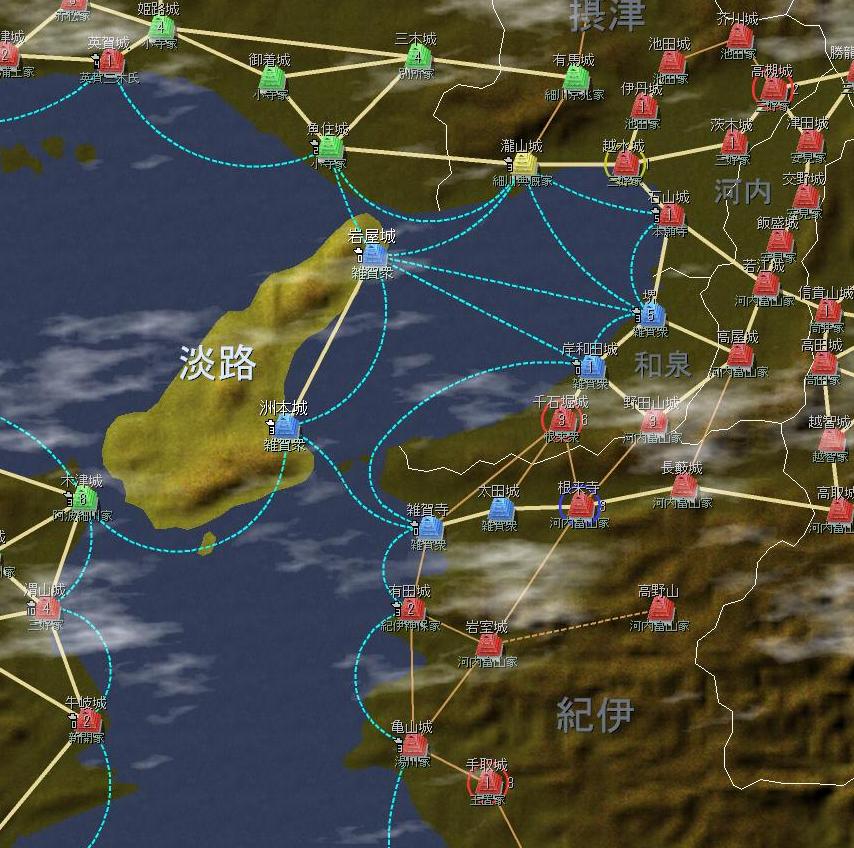

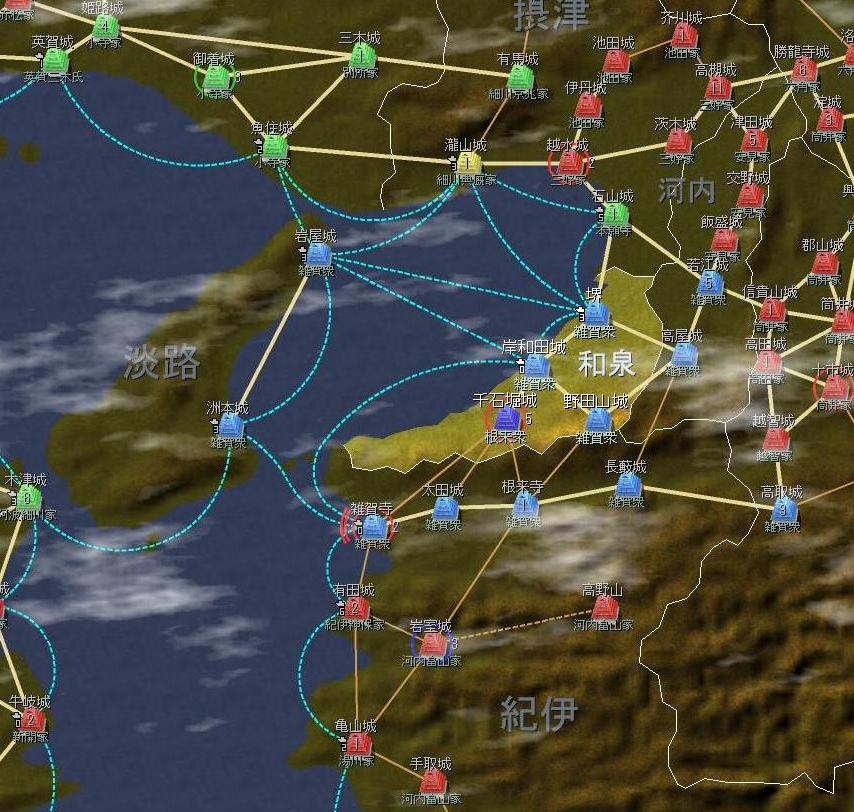

岸和田城を開場させ、堺も見事陥落させた。

これで石高が一気に20万石近くまで跳ね上がった。

堺を攻めている頃、河内畠山家が根来寺に侵攻し陥落させた。

その軍勢は何と1万以上。そりゃ、50万石の大名だからな。

まともに戦うのは厳しい。

そこでまず、根来衆と手を切り大田城を手に入れる。

そして、河内家が千石堀城に攻め入ったのを気に、河内家と同盟を破棄し根来寺を強襲。

根来寺を落とせば千石堀城を攻める河内軍は撤退できなくなる。

そのうちに河内家の城を頂くという戦法だ。

|

| 1553年9月 |

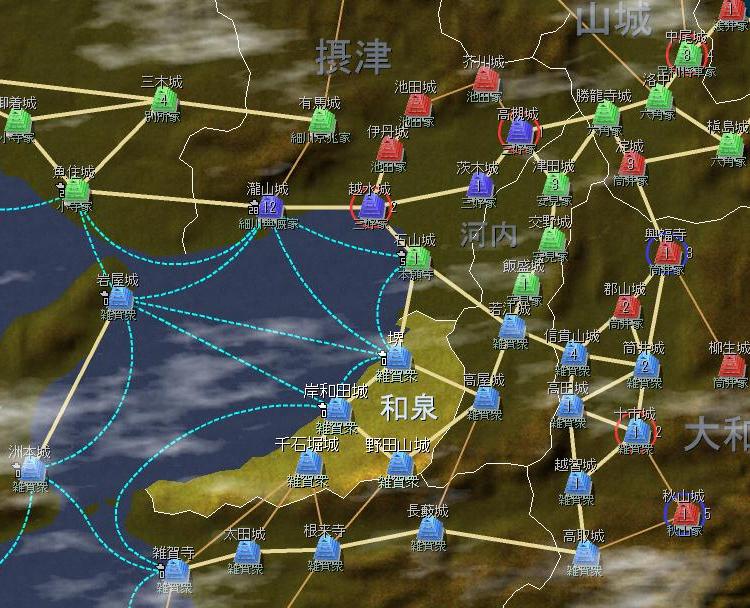

ここまで成長した雑賀衆。大大名の仲間入りだ。

|

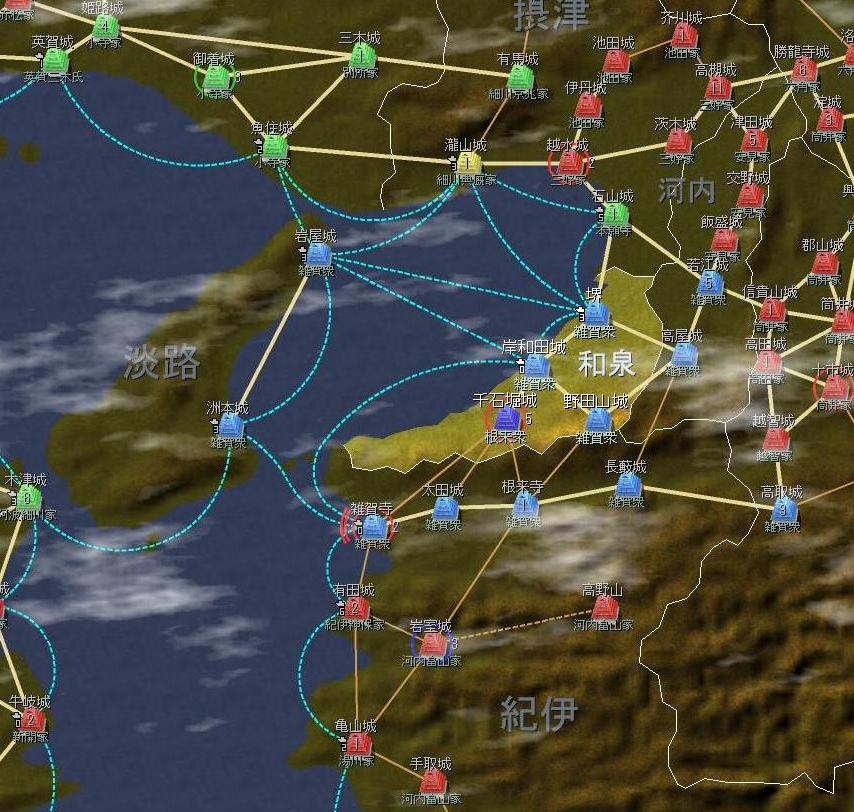

作戦は成功した。

途中、根来衆が臣従を志願してきたのでそれを受諾。

千石堀城の兵数を調整しながら城を守り、

空となった河内家の各城を次々に攻略。

河内家の石高は33万まで減少。変わりに雑賀衆の石高は55万石まで上昇した。

もはや立場は逆転。河内家を倒すのも時間の問題だろう。

次の敵は三好家だ。

|

| 1554年9月 |

ベスト2の大大名に。六角の動向に注意しなければならないが、十分勝てる相手だ。

|

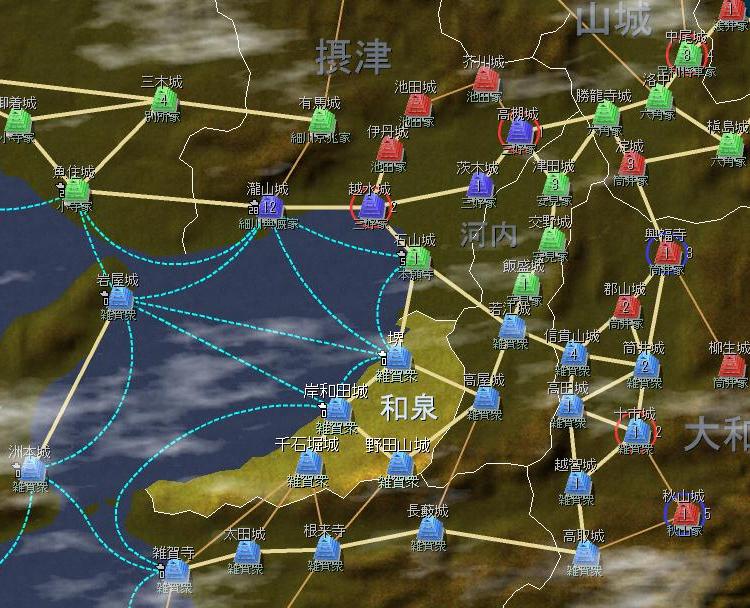

問題なく河内畠山家を滅ぼすことに成功。

従属下である細川典厩家を臣従させ、いざ三好に挑む。

ところがすぐさま三好家から従属志願が。

もちろんこれを受諾し、さらに臣従させる。

三好家の石高は15万。何があったのかとよく見てみると

山城では六角に城を奪われ、四国では細川京兆家に城を取られている。

堺と岸和田を失ったのが大きかったのか。

ともあれ、知謀9の松永久秀と知謀7の三好長慶が簡単に手に入ったのは大きい。

さらに、知謀8の宇喜田直家も加わり、石高100万石を越える大大名に上り詰めた。

目の前の敵である筒井家と安田家を攻略後、どのように軍を進めようか悩む。

今後の方針案

①急速に拡大する六角を抑える

②四国を統一し、いずれ強大になる大友を先に叩く

③小勢力の多い山陽を攻め、石高を高める

|

| 1556年9月 |

六角家との戦闘。伸び悩む六角家を圧倒する雑賀衆。

|

筒井家、安見家、池田家の攻略に少々手間取ってしまった。

この三家を攻略し、細川京兆家を臣従しした後、近江の地を得るために六角家に攻め込む。

織田家、今川家と戦争を繰り返していた六角家は伸び悩んでいた。

それどころか、ベスト10にも入っていない。そのため、六角家攻略は簡単である。

六角家からたびたび従属志願の使者が訪れるが、近江の地を直轄地としたいためこれを拒否。

主力が六角家を攻めている間、残りの部隊を四国へ送る。

何しろ大友の勢力拡大が著しい。。

四国は石高が低いので不戦従属臣従と加えていく。

|

| 1557年9月 |

浅井家に宣戦布告。鉄砲を生産できるこの地は直轄に。

|

六角家の領土をそのまま吸収した雑賀衆。

近江を手に入れるため、このまま浅井家に攻め込む

しかし、長年関係が良好であった朝倉家が浅井家に攻め込んでいる。

何としてでも朝倉家よりも素早く浅井家の領地を獲得したい。

一方、四国では四国の大名のほとんどを臣従下に治めた。

これで大友家に攻め込める。

浅井家を攻略後はすぐにでも大友に攻め入る予定だ。

その大友は島津家の激しい抵抗により勢力が伸び悩んでいる模様。

東日本では北条が宿敵里見家を攻略し北上している。

上杉と武田家は相変わらず膠着が続いているが、上杉軍全兵力で武田軍と睨み合う中、武田家は別部隊を飛騨から越中に送り着実に領土を増やしている。

朝倉家は斉藤家を壊滅させ、織田家を吸収し今川家と浅井家と戦争中。br>

|